急に朝晩が涼しくなり、作務衣を着て過ごす季節になりました。洗濯しているうちに色が微妙に抜けてきているのですが、部屋着ということもあって、そのまま着ています。どこか傷むまでたぶんこのまま着ている気がします。

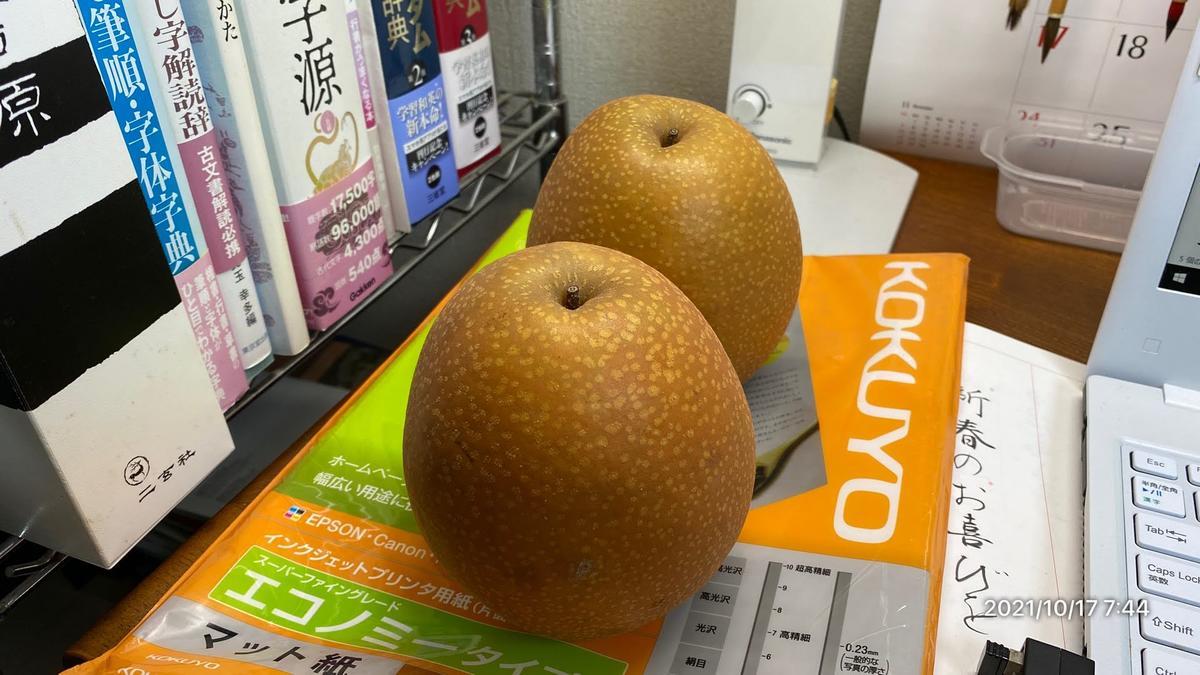

昨日、梨農家のかたから「王秋」をいただきました。仕事場に持ってきてくれたので、1袋はその場で作業をしていただいた事業者のかたに分け、2袋は親せき宅に持参しました。2つだけ手元に残しておきます。王秋梨で今年の出荷は最後になり、次は来年です。王秋は、交配親が中国梨ということもあり、まん丸になりません。サクサクとした食感、酸味が少ないため甘みが際立つ品種で、しかも晩生種です。育成する側は気を遣うようですが、私たち食べる側は、通常の赤梨のシーズンが終わったあとに、もういっかい美味い梨が食えるのですから、ありがたいかぎりです。

来月が免許の更新なので、近所のメガネ屋さんに行ってメガネをつくることにしました。昨年、鼻あてを交換してもらったお店です。検査してもらうとだいぶ度がすすんでいるようでした。フレームを取り寄せてからまた見つくろうことになろうかとおもいます。

メガネ屋さんを出て、そのまま運動がてら自転車で秋月まで向かいました。

1499 無格社 稲荷神社 朝倉郡秋月町大字下秋月字中町

1503 無格社 稲荷神社 朝倉郡秋月町大字下秋月字梅ヶ谷

1504 無格社 稲荷神社 朝倉郡秋月町大字下秋月字橋口町

1505 無格社 稲荷神社 朝倉郡秋月町大字下秋月字高内

1509 無格社 稲荷神社 朝倉郡秋月町大字野鳥字館ノ尾

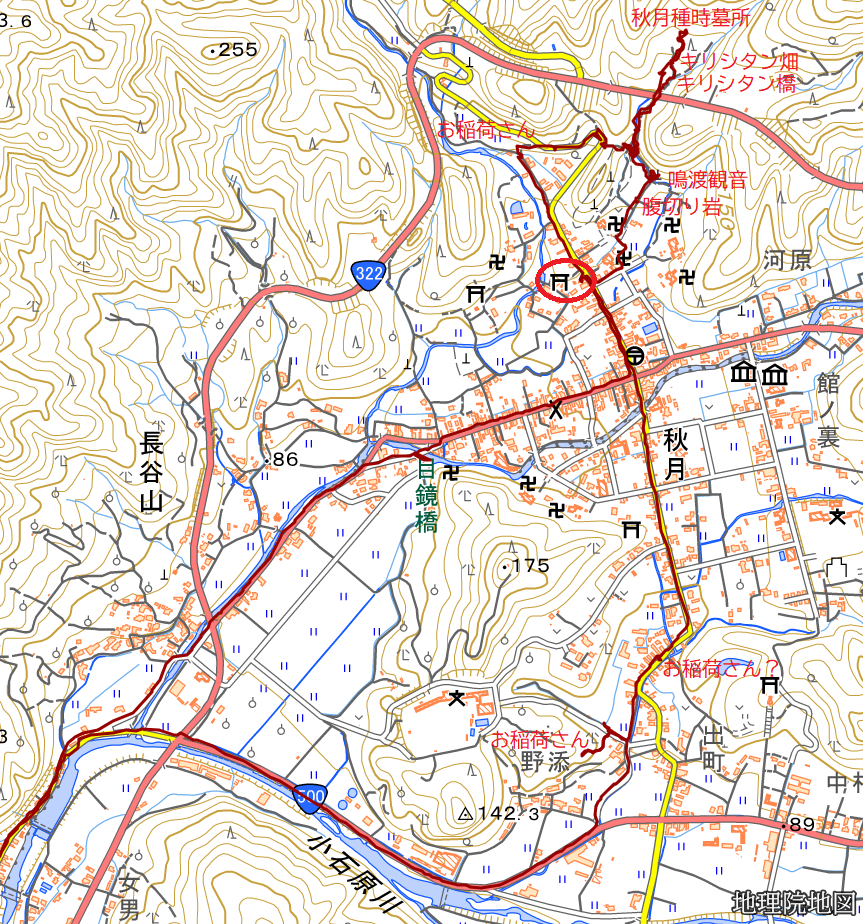

福岡県神社誌を読むと、旧朝倉郡秋月町には複数のお稲荷さんがあったことになっています。ところが、小字をたよりに地図を見ても、どうもよくわかりません。

ゼンリンで見当をつけた範囲で、お稲荷さんめぐりをしてみることにしました。

そして、もう一つ、秋月種時墓所(大龍寺跡)やキリシタン橋を訪問してみました。

観光客もだいぶ戻ってきたようで、パンフレット片手に道を歩く姿が目につきます。

須賀神社(地図で鳥居に赤丸をした場所)境内にママチャリを止めて、ここからは歩きました。わざと撮影しませんでしたが境内にコスモス畑があり、和装の女性が撮影されていました。なにかの広告でしょうか。

県道66号を旧道側(つまり江戸時代の参勤交代路)に入り、しばらく歩くとお稲荷さんがあります。この辺りは「石原」とかいう地名らしく、上記のお稲荷さんのいずれにも当てはまりません。移転したのでしょうか。

地理院地図を見ると、歩道でここから鳴渡観音、キリシタン橋、秋月種時墓所(大龍寺跡)に行けるようです。

まず、県道66号に出ます。

途中、竹林の中に「~居士」とある石がずらりと並んでいます。お墓でしょうか?

カーブに出ました。どうみても山の向こうに渡る取り付きがありません。

あらためてよく地理院地図を眺めると、どうやらこの裏手から道が伸びているようなのです……?

半信半疑で裏側に回り込むと、たしかに歩けます。驚きました。

ほとんど獣道ですが、たしかに道の痕跡があります。ただ、まともに歩けるのはここまでで、ここから先は、ほとんどが倒木で足の踏み場がありません。

根っこがむき出しになり、道をふさいでいます。栗があちこちに落ちており、動物が食ってトゲだけになっています。

地図では橋があるはずの場所に架橋はなく、どこをどう歩いて反対側に渡ろうか悩みます。

比較的狭くなっている場所をみつけたので、ここから反対側に飛び移りました。

ここからの道は(さきほどと比べれば)しっかりしています。とはいえ、とにかく墓が多く、けっして夜にひとりで歩きたい道ではありません。この道の先には、秋月氏の菩提寺であった大龍寺があったとのことで、寺に付随した墓地だったのでしょうか。

見上げると、現在の国道322号(鳴渡大橋)がみえます。

どうやらこの石で架橋された場所が「キリシタン橋」のようです。

禁教前の最盛期には、秋月氏の領地内でも2000人の切支丹がいたそうです。

橋を渡ってすぐの「キリシタン畑」は、むかし教会(天主堂)があったところとのこと。殿様の菩提寺のふもとが教会というのは、のちの鎖国政策・禁教政策を知っている我々からは奇異に思えますが、禁教する前は武器弾薬を売ってくれる戦国大名にとって最高のお客様だったことを考えれば、この扱いもそうヘンではありません。

坂を登ると、平坦な土地に出ます。むかしは寺の敷地だったのでしょうか。人工林のあいだに道があり、踏み跡のとおり歩きます。

秋月種時の墓所に出ました。

現地案内板にも、ここが秋月種時の墓所であり、秋月山大龍寺跡であると記されています。

この秋月種時の息子が秋月文種で、その子(つまり孫)が、有名な秋月種実です。

大龍寺の存在に気づいたのは、「白坂越えを歩く」シリーズで上臼井地区を徘徊した折、永泉寺に秋月氏代々の位牌があるという話を聞いたからでした。

大龍寺址、秋月邑の谷中にあり。是禪寺にして、 開山は嘉麻郡臼井村永泉寺の弟二世泰伯和尚なり。秋月氏世々先祖の墓地たりしとかや。 今は寺院もなく、此址のみ残れり。其所に古墓あり。 石に龍充種居士と刻めり。 然れ共いかなる人にや知りがたし。 叉鳴渡山観音堂の上に秋月氏の墓あり。 此所も大龍寺の境内也。

なんと、秋月にある秋月氏の菩提寺の初代住職は(こちらから見て)山の向こうの永泉寺から来ているのです。

世のなか、知らないことがいっぱいです。

大龍寺は、秋月氏の日向高鍋移封といっしょに移転し、明治初期に放火で焼失します。

いずれ高鍋町にも、足を運んでみたいものです。

引き返して、自分がよじ登った道跡を反対側から眺めると、元は道だったのが無造作に植林され、路肩が崩れて道が消えていく途中なのが、よくわかります。あと10年もすれば、痕跡もわからなくなるでしょう。

鳴渡観音堂(音声寺:おんじょうじ)に出ました。

天正15年(1587年)に豊臣秀吉の九州平定の軍勢が九州へ進軍しようとした際に種実は、講和の使いと称して敵情を探らせるべく重臣・恵利暢堯を秀吉の許へ派遣する。

秀吉は恵利へ、降伏すれば種実へ筑前・筑後の二国を与え、恵利にも3万石を与えるとした。

復命した恵利は、時代の流れを悟って秀吉に従うように諫言したが種実は恵利へ退場を命じ、島津家との義盟に従い秀吉との抗戦を宣告した。これを思い留めさせるべく恵利は諌死に及んだが種実は応じず、島津方に与して秀吉率いる豊臣勢と戦い敗北した。

この恵利暢堯を、初代秋月藩主黒田長興公が祀ったのが、この観音堂のはじまりとされています。

恵利が主君を翻意させようと腹を切ったのがこの腹切り岩で、大きな石が3つ並んでおり、この上が平らなものが、腹切りした場所とされています。いまも信仰があるのか、私が訪問したときは、コンビニのお菓子がいくつかお供えされていました。

すでに事件から400年以上たっているはずなのに、いまだに供物がささげられているというのは、ほとんど驚異とでもいうべきものです。

腹切り岩の前の道を歩くと、元の須賀神社に出ます。おおよそ60分ほどの歴史散歩となりました。詳しくは頭を整理して「神社めぐり」で書きたいとおもいます。

今日は風がつよく、小石原川にも風で波がたつほどでした。おかげで汗だくだくにもならず、快適に自転車+徒歩で神社めぐりできました。こういう天気ばっかりだといいのですけどね。