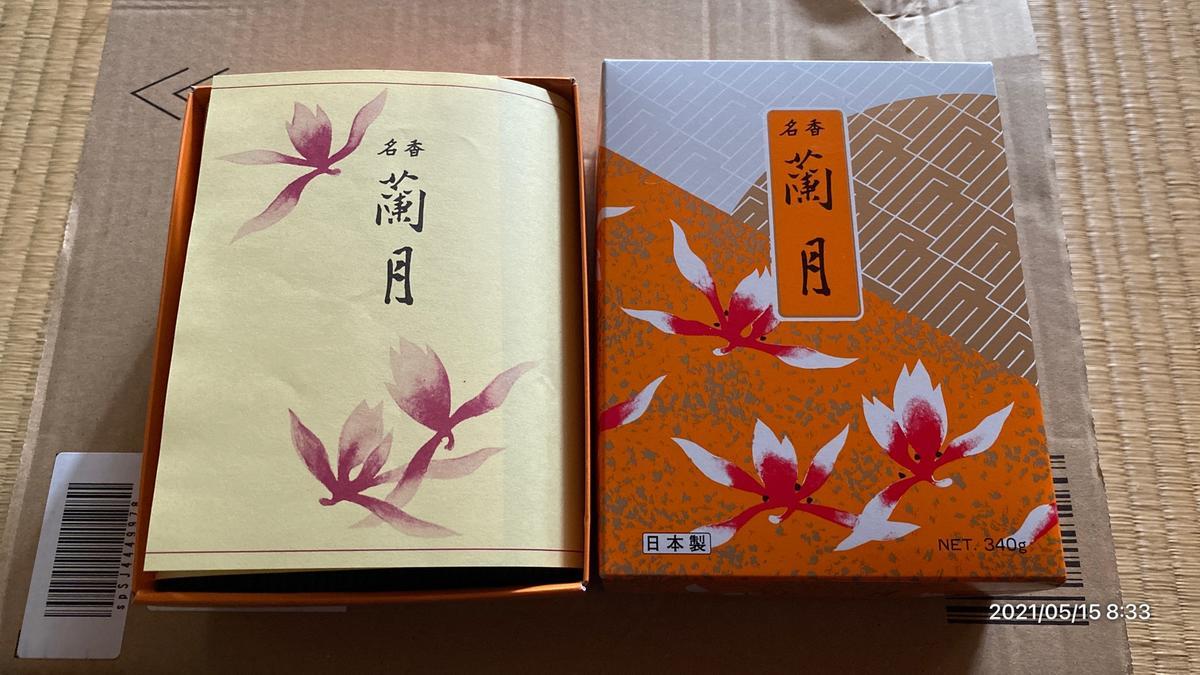

親戚宅の仏壇用に、amazonでまとめ買いしたもののひとつです。

この「蘭月」は1923年の発売ということで、約100年前からある商品ということになります。しかし、個人的には子供の頃にうっすらと見た記憶があるきりで、ある程度成長してからは、まったく記憶にありません。

筑豊地区のスーパーや量販店にはまず置いておらず、この商品の派生品「新蘭月」「微香蘭月」が、ときおり仏壇店にあるのをみる程度でした(福岡市内まで行けばまた違うのですが)。

というわけで、同じ孔官堂の製品でも「仙年香」「松竹梅」のように子供の頃から香りになじんできたものと、わけが違います。

たまたま定価のほぼ半額になっていたので4箱まとめ買いしました。amazonは売れなくなるとどんどん値引き率が大きくなる仕様のため、時々、近所のホームセンターではありえない値段になっていることがあります。ありがたいことです。

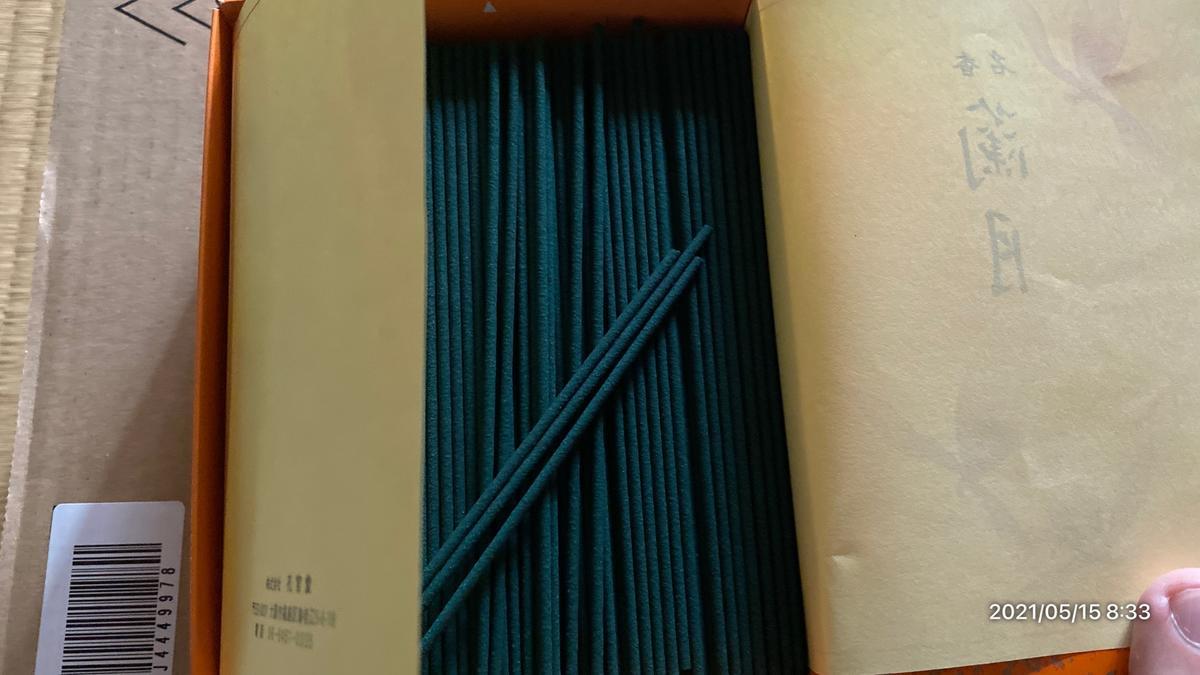

(この箱じたい、ほんとうに久しぶりだ)と思いつつ開封し、線香に火をつけて、香炉の灰に立てていきます。

おどろくほど煙がでます。煙の量が尋常ではありません。どうしたものかと思案していると、どうやらこれ、オイルが燃える煙のようなのです。ほのかな花の香りは、どこか「花の花」や「花世界」といった香水線香を想起させます。

かなり煙いし、香りがほのかなので分かりにくいのですが、この「香料」とは香水(合成香料)のことなのでしょう。

ちなみにこれ、むかしはバカ売れしていたようです。

現在の日本香堂(日香)は1965年に社名変更するまで東京孔官堂でした。

1929年に孔官堂東京出張所が開設され、堺の線香屋 孔官堂が本格的に関東進出をはかります。この東京出張所長となった、のちの日本香堂創業者小仲氏が、とにかく売って売って売りまくったのがどうもこの「蘭月」らしいのです。

花の花物語 | 癒しの香り(お香・フレグランス)| 日本香堂

「毎日香」に「花の花」も加わり、信念と努力、感動とひらめきをエネルギーとして、さらに力強く前進し続ける勇治郎への評価は高く、「天薫堂」は発展を続けました。

そしてついには、大阪・堺で一番の老舗の大店の向かいに、「鬼頭天薫堂」「花之花商会」の2つの看板を掲げた大店舗と工場を建設するに至りました。

東京孔官堂は、孔官堂からライセンス供与を受けた商品以外のオリジナル商品を模索し、大阪・堺の鬼頭天薫堂や京都・香十を現在でいうM&Aして、「花の花」「毎日香」「香十」ブランドを獲得し、脱皮をはかります。結果、最終的に親会社との関係は決裂、「蘭月」に代わる柱として売り出したのが「青雲」です。

上記のホームページに隆盛を誇っていたころの鬼頭天薫堂の工場・店舗を撮影した絵葉書が掲載されています。大阪・堺の車之町ということは、1657年創業の梅栄堂さんの真向いだったということでしょうか。

【トップの素顔】小仲正久 日本香堂ホールディングス会長兼CEO(5) (1/3ページ) - SankeiBiz(サンケイビズ)

お線香を扱いながら、その一方で料理店を始めたのは、事業を安定させるために現金収入を確保するためでした。戦後は誰もが満足に金が払えるような状況ではないことに加え、お線香は原料を仕入れて製造し、販売して、その売り上げが現金になるのは半年から1年もかかりました。料理店は日銭が入りますから、安定したキャッシュフローとして魅力的だったのです。

面白いのは、現在も日香が経営している高級料理店の店名が「らん月」であること。関係者の記録を読むと、線香屋の回転資金を稼ぐため、最初は洋食店、のちにすき焼きの店に衣替えしたとのこと。線香の「蘭月」のライセンス供与は返上しても、経営している高級料理店の店名は返上しなかったのは、なかなかの商売上手だとあらためて感心します。

裏を返せば、線香屋が自ら経営する高級料理店の店名に使うくらいの、大ヒット商品だったわけです。しかし現在、「松竹梅」と「仙年香」は黙っていても近所の量販店で買えますが、これは、ほんとうに見ません。

おそらく、もっと煙くならず上手に香水(合成香料)由来の花の香りをさせる商品が複数登場し、埋没していったのだろうという気がします。

明治三十年 創業者下村哲山、和歌山県伊都郡大谷村に生まれる。

大正六年 堺市車之町鬼頭天薫堂入社。

以来、勤続20年、香水香 花之花、毎日香の発売に協力。

製造部長、支配人等々を歴任。

当時、満州、上海、台湾、北海道などでの販売拡張に協力。

昭和十一年 鬼頭天薫堂退社。

堺市大町西一丁目八八番地にて合名会社桂山堂香舗設立。

昭和三二年 兵庫県津名郡一宮町多賀にて株式会社大発として法人改組。

それに、この路線には日香や、鬼頭天薫堂のもう一つの後身企業といえる淡路島の大発があります。

従来の世界を脱し、振り切れなかった商品としての弱さも、あるのかもしれません。

と、ここまで書いていて、こんな記事を見つけました。

以下に引用します。

【トップの素顔】小仲正久 日本香堂ホールディングス会長兼CEO(4) (1/2ページ) - SankeiBiz(サンケイビズ)

1947(昭和22)年、日本香堂にとって画期的な出来事がありました。堺に本社があった名門、鬼頭天薫堂からお線香の「毎日香」、お香の「花の花」の有力ブランドを譲り受けたのです。毎日香は全国ブランドで、花の花も中東に輸出され、王族らにとても高価で取引されていました。同社は優れたアイデアで開発を重ね、その調香技術は天才的とまでいわれていましたが、後継者難と戦後の混乱で生産が途絶えていました。

このとき私は11歳。父に連れられ、満員の寝台車に乗って京都に行き、その商標権の移譲シーンに同席しました。記憶はあいまいですが、お互いが向かい合ってこたつに入り、しばらく無言のまま、ぴりぴりしたエネルギーがぶつかり合うような情景だったことは脳裏に焼き付いています。

鬼頭勇治郎氏がじっと父を正面に見据え、こう言ったと、後から聞きました。

「小仲さん、あなた個人に毎日香を譲りたい」

大阪には孔官堂をはじめ、多くの有力な線香メーカーがあるにもかかわらずです。東京中心の父とはそんなに親しい間柄ではなかったはずですが、父の商売一筋の姿勢を評価されたのでしょう。この商標権は、しばらく父の個人所有でした。

(略)

親会社である大阪の孔官堂は「松竹梅」と「仙年香」という全国ブランドを持っていました。東京孔官堂は関東地方だけの安価な「蘭月」というブランドでしたが、ブランドの所有権は大阪の孔官堂が持ち、東京孔官堂は生産と販売をすることで生計を立てていました。そこに全国ブランドの「毎日香」という武器が手に入ったのです。大きな転換点となりました。

ただ、「毎日香」のヒットは、孔官堂のシェアを奪うことにもなります。毎日香がどんどん売れるに連れ、孔官堂と父の東京孔官堂との溝が次第に深まっていき、のちのち大きな騒動の火種となってしまうのです。

【トップの素顔】小仲正久 日本香堂ホールディングス会長兼CEO(28) (2/3ページ) - SankeiBiz(サンケイビズ)

昭和40(1965)年、大阪の孔官堂から完全独立して、売り上げの70%を占めていたブランド「蘭月」を手放し、その「蘭月」が逆にライバルとなって立ちはだかる中、「青雲」を開発して販売を始めたときのことです。ゼロからのスタート、誰の目にも勝算はなし、と映ったでしょう。

父、正規の指示は「孔官堂が行っていないところに行け」でした。そんな地域はほとんどありません。すると「島を攻略しろ」と。私たち社員は、伊豆七島、隠岐の島、九州の島々に行き、1店舗ずつ青雲を置いてもらうよう頭を下げて回りました。全体から見れば販売量は微々たるものかもしれません。しかし、局地戦で一つ一つ勝利していくこと、勝つことを体で覚えること、どこかに勝機があること、それを父は私に教えたかったのだろうと思います。文化大革命の時、中国に滞在すると毛沢東語録を読まされていましたから、それは毛沢東と同じ戦略だったと気付かされました。

ああ、だからここ九州では「蘭月」をほとんど見かけた記憶がないわけです。やっと合点がいきました。