高良山に登る。

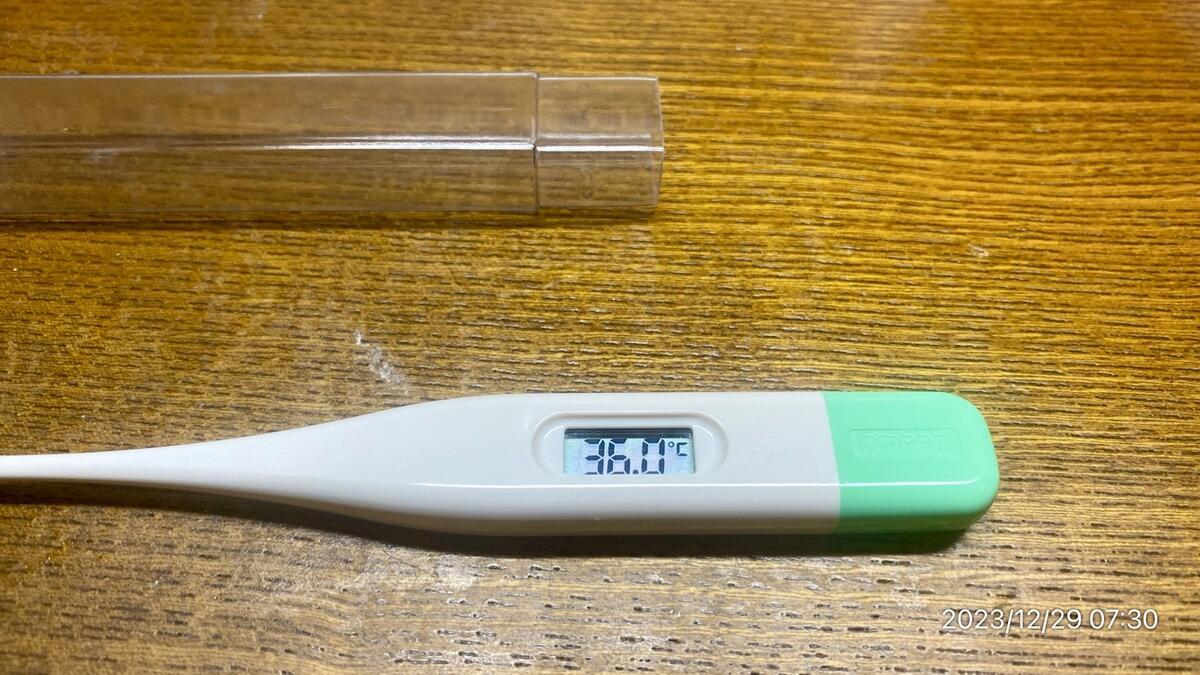

28日、洗車と駐車場の掃除で事務所に戻らず外で4時間ほど過ごしたら、なんとなく寒気がします。検温したら37度でした。風邪薬(塩野義のPL)のんで寝ました。

29日の朝は36度でした。

30日は田川・小倉であいさつ回りです。31日も昼から飯塚方面に出ます。

今年最後の高良山登山に行くことにしました。

歩いたコースのGPSログを、地理院地図で表示してみました。今回は北側から登りはじめ高良御子神社で怪我がないようお願いをして王子宮コースを登り、奥宮からトラバース路で高良大社(以下、高良玉垂宮と書いています)に向かって、最後に「磐井」の地を訪問します。

朝食に西鉄久留米駅の「やりうどん」で、肉うどんをいただきます。

今日も電車とバスで現地に向かいます。直接高良玉垂宮に向かうなら車で行って車道を登るのがいちばんですが、麓から歩いて登るなら、電車やバスを利用するにかぎります。

車だと来た道を戻る以外芸がなくて、楽しくありません。

高良山の西・南・北をバス路線が取り囲んでいます。そして、どのバスも西鉄久留米駅を経由します。三方がバス停に囲まれているため、登ったところに下りる必要がありません。このくらいいろんなコースを組み合わせて、毎日飽きずにお手軽登山ができるところは少ないでしょう。

ついでに言えば、高良山ふくめ耳納山地の北側を路線バスが並走しています。早朝、東に向かって運んでもらい、登って、疲れたところで下山して、路線バスに拾ってもらうこともできます(JR使うこともできますが、本数と駅の場所がね……)。

「追分」バス停で下車し、まずは高良御子神社・坂本神社をめざします。

高良玉垂宮の鳥居をすぎて、突き当りを右へ曲がると、阿志岐坂コースの入口があります。

むかし、JR久留米大学前駅ができる前は、JR御井駅が最寄り駅として案内されていました。そのころはこの阿志岐坂コースが現役でしたが、いまは過去に通ったことがあるひとでないと、どこが入口かわからないでしょう。

今回は、麓の高良御子神社・坂本神社に怪我がないようお願いをするため、突き当りを左折して王子池のほうに向かいます。正面に神社の石段がみえてきましたが、石段を登るのは疲れるので、横の車道から境内にはいります。

坂本神社はもともとからこの境内にあったわけではなく、明治時代にここに移転してきたものです。九躰皇子のひとりに坂本命があり、高良玉垂宮を御子息が守衛していると考えるのが普通な気もするのですが、それではまずいのか一般的な門番役の神様ということになっています。ここ九州北部では、坂本神社とあれば、それが玉垂命の子息である坂本命を祀る神社なのか、坂本山王宮(比叡山)を勧請したものなのか、地域のほかの神社の配置などをしっかり考察する必要があります。

時代が下るにつれて、ごちゃ混ぜちゃんぽんになっているからです。

こちらが高良御子神社(王子宮)で、九躰皇子を祀ります。高良玉垂宮境内の高良御子神社の元宮でもあります。九躰「皇子」という時点で玉垂命が何者か暗に示しているのですが、書きはじめると終わらないのここでは触れません。

道中の安全をお願いして、王子宮コースへ向かいます。

寒暖差があるのか、陽射しの筋が伸びています。

王子池は大雨で流入した土砂をさらう作業の真っ最中でした。

「お通夜堂」の横は、砂防ダム工事にあわせて舗装されました。

「鶴ヶ城の滝」は大雨で被災し、滝行場とおぼしき建物は崩壊して跡形もありません。

土のうも生々しく、あちこちずいぶんと被災したことがみてとれます。

登山道も荒れ気味です(じつは登り終えて、現在このコースは使用禁止になっていることを知ります。ご注意ください)。

むかし整備された椅子に腰かけて、最初の休憩です。気温10度あり、着こんでいたうち1枚を脱いで、カバンに詰めます。

お賽銭用小銭をつくるために買った、缶コーヒーをいただきました。

道が狭いので対向のかたが来ると難儀なところも多いのですが、誰ともすれ違わず、北面コースとの分岐までやってきました。

つつじ公園、王子宮、北面コースが分岐する丁字路に到着です。ここで椅子に座って休憩しながら、貼り紙をよくみると……王子宮コースは「被災のため立入禁止」とあります。どうりであちこち崩れているのに完全放置だったわけですね……。みなさまは真似をしないようにしてください。

それにしても今日は木漏れ陽が後光のようにきれいです。

つつじ公園の駐車場から甘木・英彦山方面を眺めますが、曇ってまったくわかりません(黄砂?)。

つつじ公園の事務所でトイレを借り、出てくると猫がいました。

今年はよほど食いものがないのか、どこもかしこもイノシシが開墾した跡だらけです(一般には根っこを食おうと掘り返した跡と書くべきですが、それでは面白くないので開墾跡と書いています)。

まず、奥宮にお参りします。途中も、イノシシが開墾した跡だらけで、削れて道がなくなりそうです。

線香の匂いがするなか、手をあわせます。ここの水を詰めて帰るひとはけっこうみかけますが、今日は誰もいませんでした。

奥宮コースで家族連れ?ばかり3,4組とすれ違いました。いつもは旧参道に合流する坂を下るのですが、ひさしぶりに直接境内に入る道を選択します。

陰陽石のところに出ます。

境内は正月に向けた準備の真っ最中でした。出店のかたがテントを建てたりしています。

十月桜は半年ずっと同じ花が咲きっぱなしなのではなく、花が断続的に咲くものらしく、古い花が枯れたまま、ついていました。ずっと花芽を出しながら咲いているわけで、エネルギッシュだなぁ、どれだけ肥料食うんだろ?などと考えてしまいます。

休憩所で缶ジュースをいただきながら、休憩です。

今日は賽銭箱の設置や年末年始の準備のため、回廊の内側に入ることができませんでした。回廊の外からお参りします。

前回と逆、反時計回りで境内社にお参りします。さきほど元宮に無事をお願いした高良御子神社にも、あらためて「最近生活がいよいよ苦しい。なんとかして」とお願いをします。

あまりに直線すぎてコケたらお終いのため、ひごろ回避している現参道をひさしぶりにとおります。久留米市内が一望できますが、この景色に見とれて踏み外したらえらいことになります。

まだ学生のころ、目のまえでここで尻もちついたひとが居て……(略)

どういう事故になったか、あとはお察しください。

今日はこのあと「磐井」をめざします。

その前に、いつものように高良山茶屋でお昼をいただきます。

肉うどんとお稲荷さんをいただきました。

吉見岳の展望所でお子さん連れが遊んでいました。その横をすりぬけて、御井寺や磐井の清水があるほうに向かって歩きます。

この道は途中、墓地を突っ切るのが難点ですが、歩きやすい道なのでむかしはよく利用していました。

この御井寺の裏手のお堂辺りが、磐井城の跡とされています。

以前はここに道があったのですが、笹薮と化しています。

御井寺のほうから伸びる道は綺麗なもので、ほぼ間違いなくこちらから皆さん利用されているようです。

ほかに道は知りませんし、困ったな……。

そうおもいつつ笹薮を超えてみると、むかし通ったことがある坂道が現れました。横は九州自動車道です。

九州自動車道ができるさい、開削して道を横に付け替えたものです。

現王朝的に高良山はいくら邪魔な存在とはいえ、じつに手荒な真似をします(地元からの参拝路を分断するだけでなく、九州自動車道建設のため古墳を削ったりとか)。ろくな連中じゃありません。

笹薮をこえてなんとか坂を下り終えると、年配の女性のかたがこちらに近づいてこられました。「旦那が生きていたころは参拝者のため草刈りをしていたが、ひとりじゃできないのでやらなくなった。見たら誰か下りてきているので心配で見に来た」とのこと。

ご厚意に感謝して頭をさげ、「何年かぶりに来てこんなだったかなぁ」と思った旨を正直に話します。

「磐井の清水」にたどり着きました。道をはさんで反対側に引き込み、野菜を洗ったり洗濯ができたりするほど昔は水が湧き出ていたそうですが、いまはなんとか湧水が確認できる程度です。周囲には十三仏と地蔵堂があります。

むかし聞いた話では、筑紫君磐井と朝廷が戦った場所で、磐井を弔うための地蔵堂であるとのこと。

当時から謎だったのは、ここは最初から御井町だったわけではありません。江戸時代まで、筑後国府がむかしあった「府中」でした。いわば国の中心地だったわけです。

通説通り八女から進軍してきてここで磐井が戦ったとして、街のど真ん中で磐井をとむらい、地名に残ったりするものなのでしょうか?

皇居や国会議事堂の近くに米軍との戦場があって、米兵を弔う施設を日本人が建ててやる……。要はそういうことを言っているわけです。

少々理解しがたいというか……。

筑紫君磐井とは玉垂命の後継勢力であり、現王朝との衝突・紛争ではないのか?

一の鳥居をくぐり、御井町バス停まで戻ってきました。ここから、西鉄久留米駅までバスで戻りました。

全体で7.5kmほど歩きました。

30日はあいさつまわり、31日はおせち受け取りのため、今年の高良山登山はこれで終了です。次回はとくに体調不良などがなければ、元旦です。

ただ、2024年1月1日は、60刻で時盤をみると死門だの杜門だのと早朝はろくなのがありません。3~5時はまだ夜が明けてませんから登山なんて論外です。9~11時、11~13時が、五不遇時だったりしますがまぁ、なんとか使えるかな……というところです。

正月の準備をする。

年内の大規模修繕工事はすべて終わりました。鳩除けネットの施工などは、正月明けです。3階の自宅付近は終わったので、以前のように南天と沈丁花の鉢植えを並べ、ドアにしめ飾りを取り付けました。

清酒2合にお屠蘇をひたすとあるので、手ごろなタッパーウェアに菊正宗を注いでみたのですが、ギリギリまで入れても358gです。

お屠蘇をつけると、ちょうど360gになりました。

フタをして元旦までこのまま冷蔵庫に放置することにします。