「巡見使西国紀行」にみる「白坂越え」

秋月藩を支えた動脈「白坂越え」について、残された痕跡をたどり、可能な範囲で全貌をあきらかにしようという(野望だけは一丁前な)企画の3回目です。

以前、「経路が違う」と指摘した知人から、資料を探し当てたと連絡がありました。

http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/wp-content/uploads/2015/publish/kiyou4.pdf

それが「西南学院大学博物館研究紀要 第4号」で、これに、天保9年(1838年)に行われた九州巡見の記録が、現代語に翻訳されて掲載されています。

秋月藩から飯塚まで、巡見使が通った経路が81ページに以下のとおり記載されています。

●十二日

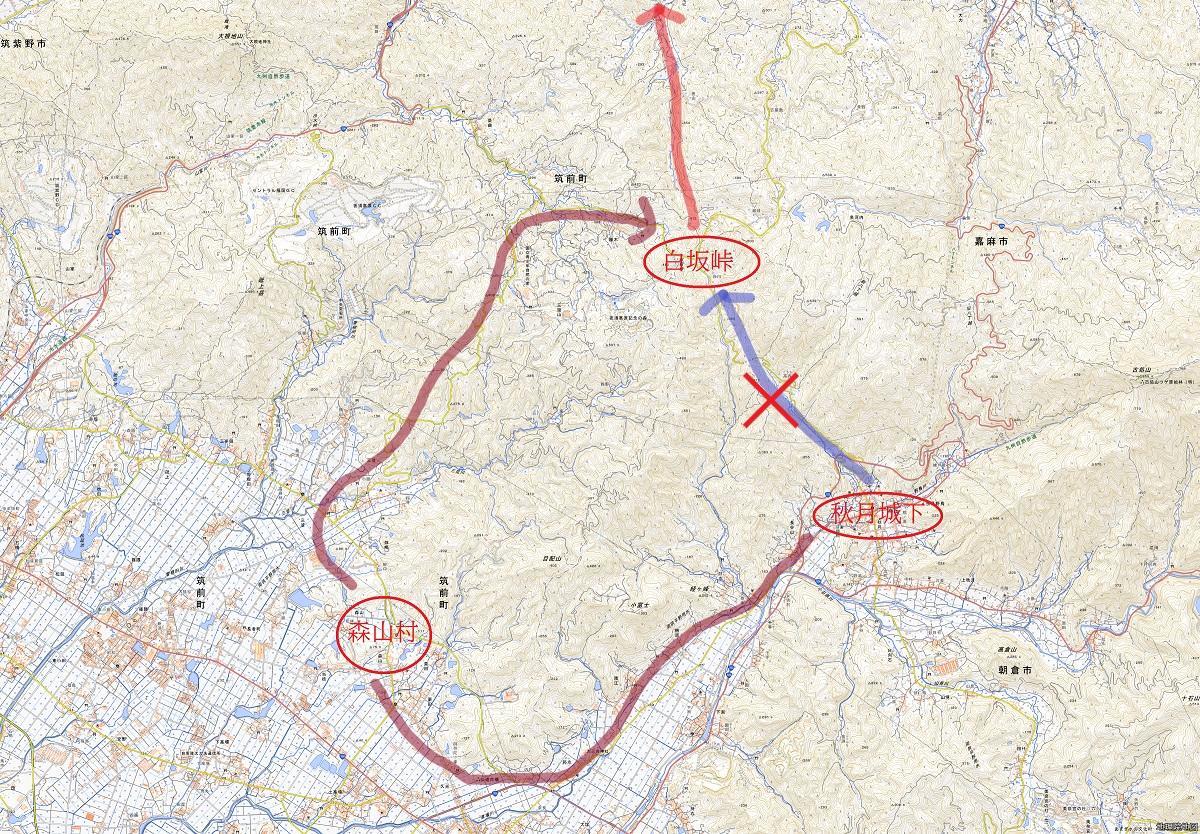

天気、秋月城下町出立、森山村祇園社、白坂峠、和泉河内村、弥山村弓坂上り立場、瀬戸鼻立場、天道町、楽市村、徳前村、飯塚町脇本陣小四郎方ニ泊ル

よくこの一文を覚えていたと驚きたずねました。

「秋月城下からぐるりと筑前町森山にまわり、おそらく三箇山(さんがやま)から白坂峠と、わざわざ遠回りしている点」が気になり、「しばらく考え込んだ」ので覚えていたとのこと。

白坂越えというと、私たちは秋月城下から高内集落をこえて白坂峠に至る経路にまず注目してしまいます。

八反田舟入場跡(秋月藩の米積出し場)

(略)

舟入場の開設により、夜須方面の年貢米も峠を越えて持ち込まれるようになり、その数3万俵に及んだということです。

しかし、前回、八反田舟入場の項目で書いたとおり夜須方面から持ち込まれる年貢米は、3万俵に及びました。

1878年(明治11年)に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。

飯塚市の一部(桑曲)

朝倉市の一部(江川、上秋月、田代、山見、日向石、下渕、持丸、菩提寺、甘木、馬田、上浦、草水より北西および美奈宜の杜の一部)

朝倉郡筑前町の全域

旧夜須郡のメインは現在の筑前町であることが、wikiの記述でもお分かりいただけるとおもいます。城下から直接白坂越えに向かうルートだけではなく、夜須高原付近を通る現在の県道597号線も、おそらくは重要な街道として機能していたのでしょう。

それにしてもなぜ、わざわざこんな遠回りをさせたのか?城下を見下ろせる場所を案内したくなかったから?ほんとうのところはどうかわかりません。ただ、そう邪推してみたくなります。

ちなみに「立場(たてば)」とは、ちいさな宿場・休憩所を指します。時代劇に出てくる峠の茶屋も、立派な立場です。

今回訪問した範囲

今回は、飯塚市弥山の君ヶ畑集落から弥山集落を抜けて、桂川に至る道があるかどうかを調べてみました。

飯塚市弥山の君ヶ畑集落~弥山集落

むかしはこの道を西鉄の路線バスが走っていました。旧道を拡幅したのが現道なので、この道に関しては新旧で大きな違いはありません。

途中、JR九州が経営する養鶏場があります。「うちのたまご」って「我が家」の意味の「うち」だと思っていたのですが、「内野宿養鶏場」という正式名称からすると「内野たまご」なわけです。

だんだん弥山集落が近くなると、道幅が狭まってきます。これでも往年よりかは拡幅されているのでしょうが……。

弥山公民館(老松宮・田天神社)から旧街道をさぐる

弥山公民館の隅に車を停めさせてもらい、ここから徒歩で旧街道の痕跡を探しに行きます。

集落を抜けて坂道を登っていくと、4ナンバーのトラックや、軽トラックと思った以上にすれ違います。農作業でしょうか。

今回、複数年代の地理院地図や航空写真を眺めて、見当をつけた場所は2つあります。

薄い緑線が、想定した旧街道です。

まずは、上記の地図で(a)とした想定路に向かいます。

雨で土砂が流れ崩れかかっていますが、元々がよく突き固められているのか、なんとかとおることができます。昭和63年に補助金で建てられたサイロが2基ありました。ここは酪農家か肥育農家の所有地だったのでしょうか。

雑草がぼうぼうに生えた休耕地を横に眺めつつ、元は道だと思われる草むらを分け入ります。画像ではわからないとおもいますが、地面はどこかから水が流れており、赤土でぬるぬるしています。すべりそうです。

倒れた竹とシダで前に進めなくなりました。のこぎりを持参していればもっと先に藪こぎできた気もしますが、ここで断念して引き返します。

元の道に戻って、もうひとつ見当をつけていた(b)へ急ぎます。

割石集落の手前にコンクリート舗装の坂があり、そこから登ります。

舗装が切れたところでGPSを確認すると、ちょうど地理院地図の道は途切れていました。GPSで方位を確認しつつ、尾根に向かって登れそうな取り付きを探します。

尾根に登ったりまた下りて方向をたしかめたりしたのですが、越えられそうな道が見当たりません。林業のかたが付けたとおぼしきピンクテープや白テープを目印にすると、結局は同じ場所をぐるぐる回るだけで、尾根の向こうにつながる道が見当たらないのです。もう完全に、ここは廃道と化してしまっているのでしょうか……。

弥山公民館に向かって来た道を戻りつつ、弥山岳の尾根をながめます。あの尾根を越える道がたしかにあったはずなのです。

飯塚市弥山(旧筑穂町弥山)側がダメなら、いずれ反対側、桂川町側からチャレンジしてみるよりほかはありません。残念ですが、次回までの宿題となりました。

帰り道、老松宮(田天神社)をお参りするため、境内裏手から伸びる車道を登ります。

「ぜひ、経路を教えてください。次もまた来ます」とお願いをしました。ただ、お賽銭箱に1円しかお供えしなかったので、神様は相手をしてくれないかもしれません。