この文章は、以下の続編です。

昼休憩後、鹿狩(かがり)集落に向かって歩きます。途中、立派な御榊が植樹されている場所がありました。おそらく、枝をとって神棚用などで販売しているのでしょう。葉がつやつやと光り、過度の日照で焼けたものはみられません。

もとは肉用牛(肥育牛)の牛舎だったのかもしれません。牛は体温が高いため、熱がこもるのを極端に嫌います(毛もあるためすぐ熱射病になります)。どこも牛小屋の窓が大きくとられているのはそのためです。

さらに足を進めると、林道の突き当りにでました。標識にしたがい、左に曲がります。

鹿狩集落が見えてきました。濃厚飼料などを詰める大型のタンクがあり、ここも牛舎があったようです。

どこの山間部もそうですが、空き家が多く見受けられます。家を取り壊すにもお金がかかり、更地にすれば固定資産税が跳ね上がる泣きっ面に蜂の税制はどうにかならないものでしょうか。

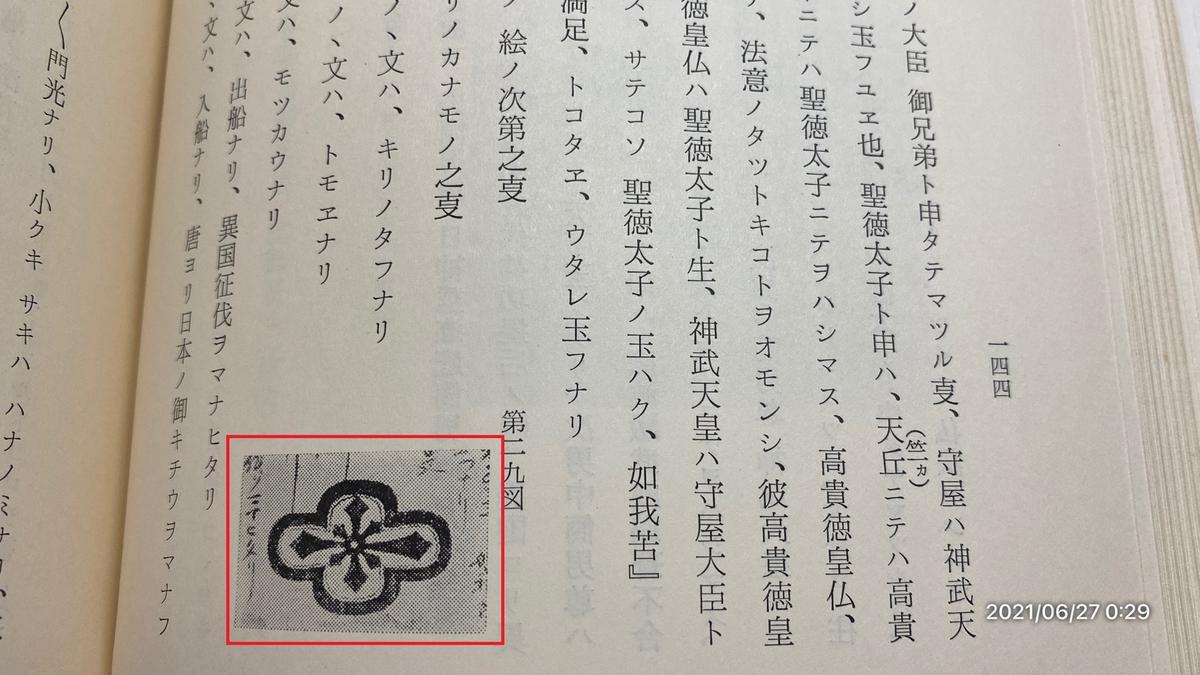

蔵に家紋がついている家があり、見るとなんと剣花菱紋です。

「高良玉垂宮神秘書」の144頁に、高良玉垂命(高良大菩薩)の紋章として掲載されているものと、デザインの基本は同一であることがわかります。

つまり、この鹿狩集落は、玉垂命の一族なのです。正統九州王朝の末裔(つまり本当の皇統)が、このうきはの山中にも暮らしていたとは……。

さきに訪問した内ケ原集落は、オシロワケ(景行天皇)の足跡が残っており、オシロワケの祖父は天之忍穂耳であることを考えると、権現さまとは彦山権現のことではないかと考えてしまいます。

山の峰をへだてて違う谷間に、かたや現王朝関係者の子孫と、九州王朝の子孫が暮らしているとは……。もしかすると追い立てられて、この地に移住してきたのでしょうか。

先週、石祠を確認するため、車を停めさせてもらった橋に出ました。

ここまでダムの駐車場から、2時間半かかっています。アホですね……。

探野(さがしの)集落に来ました。

集落内の道は、軽自動車が通れるほどしかありません。

真新しい納骨堂があり、なんとここにも剣花菱紋がありました。

さきほどの鹿狩集落同様、探野集落は、九州王朝の子孫である可能性が高いということになります。

福岡県浮羽郡姫治村 (40B0200014) | 歴史的行政区域データセットβ版

この浮羽郡姫治村という地域は、谷あいごとに違う一族が住み着いていたことになります。後世、互いの集落をむすぶ道が出来、ひとつの村として再編されたのだとわかるわけです。

岩屋権現のほうへ向かいます。

途中、もとは棚田だったであろう景色を眺めながら林道を歩くと、先週も見た巨岩が見えてきました。

岩屋権現の全景です。

高所恐怖症でなかなか怖い目に遭いましたので、今回は不動明王にお参りするだけにしました。

葛籠(つづら)集落に入る市道が見えてきました。

途中に廃屋があり、手前は不法投棄がいっぱいです。先週、道を確認するために車を停め、地図を確認していたときにここに気づきました。家電品の無料回収所なんて町中にいくらでも見つけられるのに……と思ってしまいます。

さらに下り坂をくだると、葛籠集落がみえてきました。

この辺りに御堂があるはずだが……と思ってよく見ると、なんと休憩所と合築されていました。

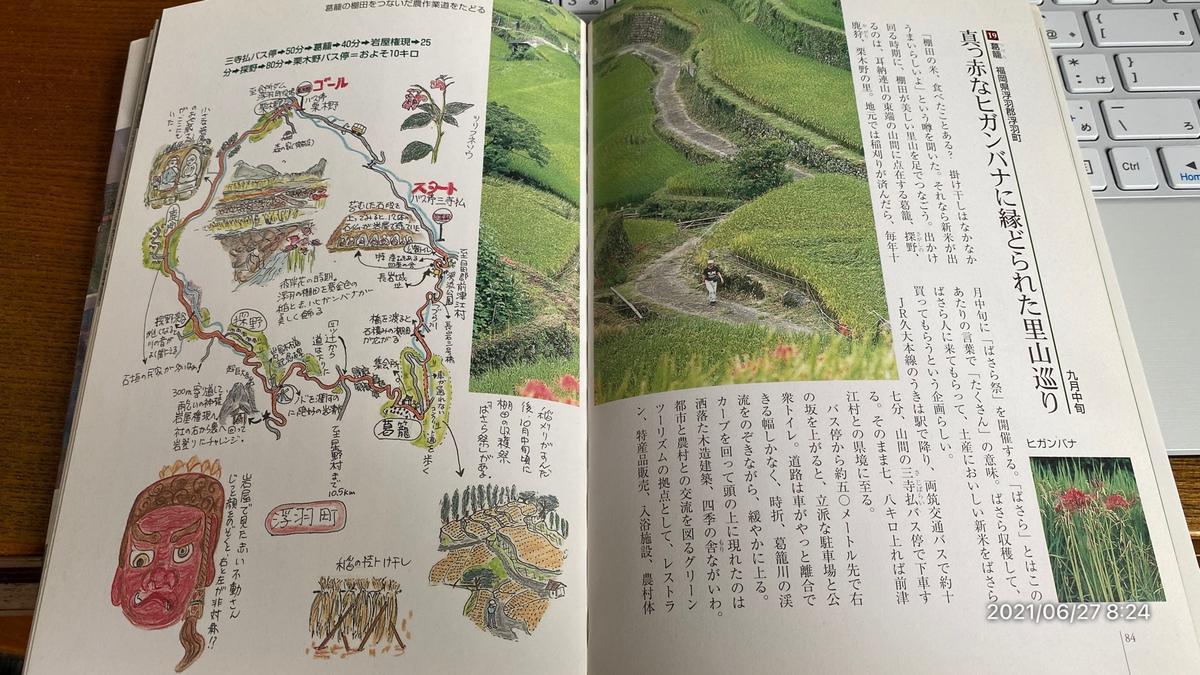

棚田の風景がひろがります。

舗装路から右に入り、棚田のなかの農道を歩きます。道の幅を考えると、トラクタもそんなに大きいのは入りそうになく、維持管理はたいへんでしょう。どの水路から水を引くかもいろいろ決まっているようで、自分が水を引き込んだ水路にまた排水するのが徹底されているようです。配置と構造を見ていて飽きません。

とはいえ、ここでじっとしていると家に帰れなくなります。

どんどん棚田をおりて振り返り、葛籠集落を撮影してみました。

砂防ダムの辺りまで下ると、椅子が整備されています。どうやら遊歩道の一部として過去に整備されたもののようです。

「渓流の道」という標識を見つけ、矢印の方向に下りてみることにしました。

おそらく30年ほど前に整備して、あとは自然に還りかけている状態とでもいうのでしょうか。土留めの丸太が腐り、ほぼ自然と一体化しています。しばらく歩くと登り坂です。どこに行くのか不安になり、引き返します。

切通しの岩に穴をあけ、お地蔵さんが奉納されていました。

川の向こうにはそそり立つ巨岩があります。

この辺りまで歩いて、どこかで見た景色だと思うのですが思い出せません。帰宅してこの日記をまとめているときに、10年前にジュンク堂でこの本を買い、なにかの折にちょっと足を運んでみたことがあったのを思い出しました。あの当時、まさか本格的に20km歩くことになろうとは、思ってもみませんでしたが……。

山村交流施設の屋根が見えてきました。

古びた石段を見つけて登ると、なんとお寺に出ました。現地の案内板では明治16年(1883年)につくられたとあり、往年の繁栄を偲ぶことができます。

県道に出てすぐ「三寺払(さじはらい)」バス停がありました。

15時49分発の浮羽発着所行があります。当初の想定では、発車時刻には余裕でここにたどり着いているはずでしたが、なんと遅れてしまいました。これより遅い便はありませんので、あとは歩くほかないことがここで確定してしまいました。

途中、平川家は鎌倉幕府配下の末裔で500年以上つづく貴族だと猛烈アピールしているプレハブの建物がありました。

すでにみたとおり、剣花菱紋の一族(九州王朝の末裔)が住む集落が近くに在ることを知っていますから、九州王朝の末裔(つまり皇統の子孫)と、下向幕臣の子孫のどちらが由緒正しいか、どこか可哀想な気分で看板を眺めます。

よく田舎に行くと「源氏の出」だの、「どこどこの殿様の家臣」だのと家柄をひけらかす年配者に遭遇します。ああいう手合いは苦手です。同じ匂いを感じて早々に退散しました。

まだホームページは生きていますが、学校そのものは2018年3月で閉校となっているようです。

先週訪問した高御魂神社です。今回は時間もおしており、なかの訪問はあきらめました。

youtu.beじつは今回、歩きながらずっと口笛で「インターナショナル」を吹きながら歩いていました。歌詞はあれですが、行進曲代わりにちょうどよい中毒性のあるメロディーが大好きなのです。

さすがに6時間歩いて疲れてきたため、景気をつけようと、口笛ではなく口に出して歌いはじめたところ、某K党のポスターがベタベタと貼ってある家の老人が「はーーーーー」と叫んでこちらを見ます。

宗教政党の信者と争いたくはないので、早足で立ち去ります。

やっと車を停めた駐車場が見えてきました。

赤い自販機に気づいたときは、あかるいうちに山を下りることが出来て安心しました。