大きい地図・ルート検索 ( powered by ゼンリン地図 いつもNAVI )

戦前は今の羽田空港内の位置に鎮座していた。しかし、終戦を迎え、近隣地区の住民たちが強制退去されたのと同時に現在地へと移転。だが穴守稲荷神社の大鳥居だけは撤去されず、長らく旅客ターミナルビル前面に残されていた。何度か取り壊しや移転案も出たのだが、その度に工事関係者の事故が相次ぎ、祟りを恐れてか撤去出来ずにいたのである。その鳥居も1999年の羽田空港新滑走路整備時、ついに多摩川と海老取川の河口に移された。徒歩で行ける羽田空港の最端の場所で、大鳥居は今でも近隣一帯を見守っている。

社殿や他の鳥居はGHQによって取り壊されたが、門前の赤鳥居だけは撤去されず、そのまま空港の駐車場に残っていた。

この残された鳥居については以下のような流布話がある[8][9]。

門前に建っていた赤い鳥居はとても頑丈な作りだった。ロープで引きずり倒そうとしたところ、逆にロープが切れ、作業員が怪我したため、いったん中止となった。再開したときには工事責任者が病死するというような変事が何度か続いた。 これは、「穴守さまのたたり」といううわさが流れ、稲荷信仰などあるはずもないGHQも、何回やっても撤去できないため、結局そのまま残すことになった。

京浜急行電鉄『京急グループ110年史 最近の10年』(2008年)「羽田飛行場の始まりと穴守線強制接収」抜粋なお、強制的に住居を退去させられた後に整地に動員された元居住民らが、反抗心から意図的に鳥居を残したのだともいわれている[10]。

1990年代に入り、羽田空港の沖合展開事業にあたり新B滑走路整備の障害になるためこれを撤去する計画が出たが、地域住民らから穴守稲荷神社や強制接収の憂き目にあった旧住民らのシンボルとして残したいとの要望があったこと等から、拝殿の移設から半世紀以上経った1999年(平成11年)2月に移設されることとなった[8][9]。

移転工事にあたって土台の周りを掘ると、鳥居が非常に頑丈にできておりロープで引きずり倒せるようなものではないことが判明した。鳥居をクレーンで吊り上げた時にそれまで晴天続きだった天候がにわかに雨風となり、クレーン車のワイヤーが揺れ動く一幕もあったというが、2日間の工事は滞りなく終わり、現在地の弁天橋のたもと(天空橋駅南、弁天橋交番近く)に移設されて今に至っている[8][9]。

穴守稲荷についてgoogleで検索すると、ほとんどこの大鳥居についての話題ばかりだったりします。大手私鉄が社史で触れるくらいだからまったくの嘘ではないのでしょうが、妙なへそ曲がり精神もあって、これまで寄り付かないようにしてきました。

あれだけ通っていながら、今回が初訪問です。

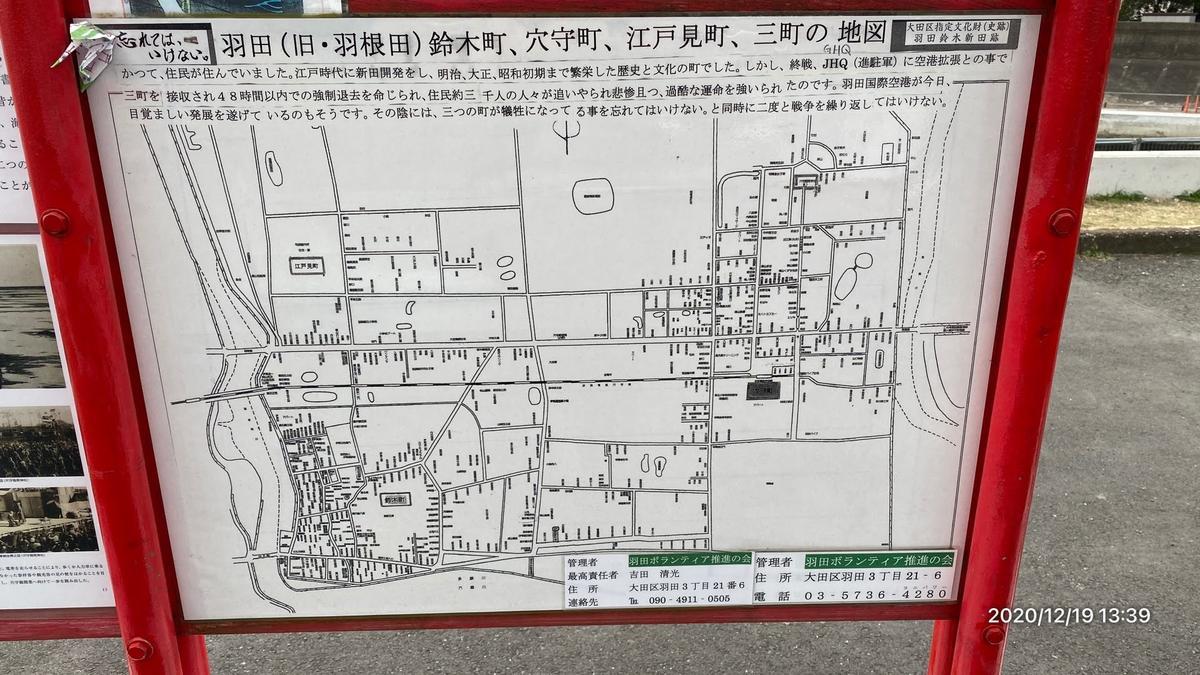

鳥居の横に、地元のかたが製作された案内板があり、GHQに48時間以内の強制立ち退きを迫られるまで、ここで3,000人が暮らしていたことが記されています。

以前聞いた話では、最初は24時間以内だったのが、交渉してもう1日伸びたとのこと。それでも48時間以内に家財をまとめて出ていけというのだから、尋常ではありません。

また、上記の本によれば昭和19年(1944年)に軍施設拡張のためこの地に引っ越してきたばかりの世帯・施設もあったそうで、大混乱だったことは容易に想像できます。

そのような背景のなかで「鳥居の祟り」は理解するべきでしょう。鳥居の撤去作業時にちょっとしたことがあったのかもしれません。それが、自分たちを追い出した圧政者GHQへのせめてもの反撃となり、こうやって永く語りつがれるようになっていったと思うのです。

(2020.12.19訪問)