生活困窮者です。

高良山登山の記録でカウンタが意外と伸びることが判ったので、第2弾として「目配山」に登ることにしました。神社めぐりを掲載するより倍はカウンタがあがるので、急にやる気になったのは内緒です。

GPSのログによれば、全行程で22km。これだけ歩けば、一週間分の運動量としては文句ないでしょう。今回は、筑前町役場作成のガイドマップを参照させていただきました。

今回は、自転車を大己貴神社の駐車場の隅に停めさせてもらい、ここから栗田の松峡八幡宮まで歩き、さらに林道経由で目配山に登り、帰りはここに戻ってくる経路を選定しました。

まず、安全祈願に大己貴神社をお参りしました。それから、道中の水分補給用に炭酸飲料を2本、県道を挟んで向かいにある「歴史の里公園」の自販機で購入してから、歩きはじめます(そのため、GPSログのスタートがそうなっています)。

弥永(いやなが)の集落内を歩いて行くと、田神社が見えます。

高皇産霊尊は国譲りに応じた大己貴命に、「汝の住処となる「天日隅宮(あめのひすみのみや)」を、千尋もある縄を使い、柱を高く太く、板を厚く広くして造り、天穂日命に祀らせよう」と述べた。(『日本書紀』)

高木大神こと高皇産霊神(たかみむすび)が大己貴こと大国主の命を召し上げた現場は、いまの出雲大社ではなく、この地なのです。そして、その記憶を持った人々が、日本全国に散っていきます。そのひとつが、宇都宮(うつのみや)です。

大己貴神社こそ、日本を築いた先支配者のひとり、大国主終焉の地なのです(厳密に言えば、同じ弥永にある日隅宮なのですが)。

日隅宮を過ぎ、老人ホームの横を下り、県道77号線に出ます。現在災害工事中で通行止めとなっているため、ここを通ることは出来ず、道を迂回する必要があります。

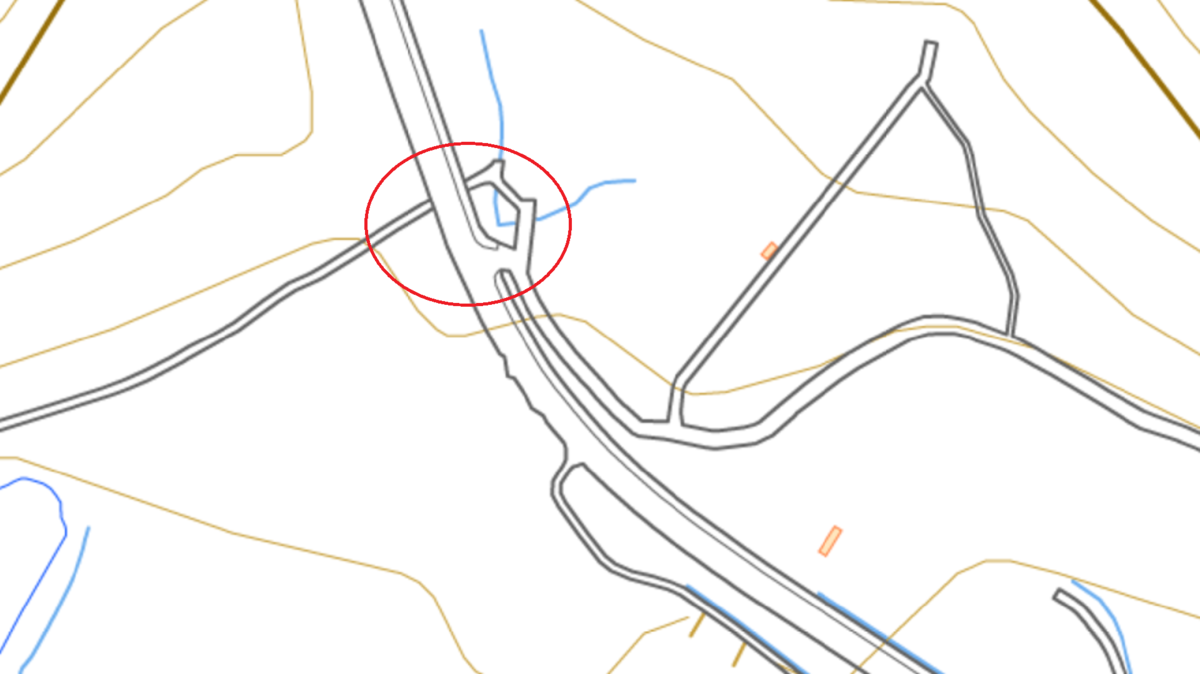

国土地理院の地図では、アンダーパスする道があるように書かれているのですが……。

どこをどう見てもアンダーパスがどこに?と言う感じです。引き返すことにしました。

http://inoues.net/ruins/sendou.html

仙道古墳公園に十数台の車が停まっています。どうやらゲートボール?グランドゴルフ?大会らしく、続々と集まったサンデー毎日な皆さんが、互いに挨拶をされておられました。五穀神社の横を過ぎて、旧街道に合流します。この離合も困難な道は、明治時代に現在の国道386号が出来るまで、これが幹線でした。

阿弥陀堂の前を通りがかったので、中に入ってみました。その時の様子は、後日「神社めぐり」で取り上げます。

やっと目的地の目配山が見えてきました。そしてしばらく歩くと、目印の松峡八幡宮が見えてきました。あの松峡八幡宮の鳥居のあたりから、目配山山頂まで90分ほどかかるようです。果たしてそううまく行くでしょうか。

栗田八幡宮の背後にそびえ、標高405.1メートルの山頂からは、筑前町の平野部が一望できます。山名の由来は、この地を訪れた神功皇后が登り、四方に目を配ったことから、と伝えられています。車で林道終点までは5キロメートル。そこまで行けば後は徒歩15分ほどで頂上。ふもとの栗田から登っても片道1時間半ほどの行程です。

天徳四(九六〇)年八月に左大臣藤原重直が社を建立し、佐々木左近重綱と横山佐衛門重貞の両名が宮司に任命され、神領として五〇〇町をもらった記録があります。また、本神社の祭神である神功皇后の伝承地であり、羽白熊鷲との戦のために「松峡宮」を建て、戦に赴き、戦に勝利した皇后が「心安し」といったことにちなんでこの地方を夜須と呼ぶようになったと伝えられています。

この目配山の伝承と神社の配置をかんがえれば、大己貴神社がどこまで神功皇后伝承とかかわりがあるか怪しいものです。神功皇后による足仲彦(仲哀天皇)の敵討ち伝承で、大己貴神社こそ終焉の地であることが、消されているのです。

(中編)へつづく。