大きい地図・ルート検索 ( powered by ゼンリン地図 いつもNAVI )

筑前町曽根田地区を訪問するのは、今回が2度目です。

前の仕事場時代、「親の故郷を訪ねてみたい」と日系2世・3世のかたからメールが届き、彼らの知識をてがかりに、故郷を探す旅を手伝ったことがあります。正確に言えば当時の部長が某県議経由で話を持ちかけられ、誰も相手をしなかったので、赤貧が押し付けられたのですが。父方の故郷がこの筑前町曽根田地区で、母方の故郷が嘉麻市の上西郷と大橋でした。アメリカに渡ったのが戦前ですから、ほとんど痕跡は残っていなかった記憶があります。

曽根田では、父の本籍地には他人の家が建っていました。地番だけを頼りに4,5軒聞き込みをしたら、「その地番はウチです」と言われたのをおぼえています。

上西郷地区では、家があったはずの地番は土地改良でつぶれてなくなっており、大橋地区では、炭鉱閉山後に河川改修を行い地番を振り直したそうで、家があったはずの場所は川になっていました。

あまりに久しぶりのため、どこを右折したら曽根田地区にはいれるのか、交差点すら忘れていました。

まず、高木神社を訪問しました。英彦山信仰の痕跡が見つかるのではないかと思ったのですが、社殿は改築したらしくきれいな状態で、過去を知る手がかりはほぼ絶無です。

残念な気分で、googleマップを頼りに天満宮に向かいます。

鳥居を見上げると、八幡宮とあります。注連柱には三つ巴紋が打たれています。どっからどう見ても八幡宮です。なにか間違ったのではないかと思い、参道とは違う通りを歩いてみます。

以前も思ったのですが、この曽根田地区は立派な石垣が多い場所です。かぼちゃの畑が、宅地か役所の石垣なみにがっちり築かれています。どこかの城塞といって写真だけ見せれば、騙されるひとも出るでしょう。むかしは相当な金持ち集落だったのかな?と思いつつ、坂道をのぼります。

坂道を登ったところに、境内がひろがっています。社殿を一段と高くした、住民や部下にお触れを出す行宮を模した様式で、この神社が相当な格式のあるものだと、これだけでもわかります。

社殿のあちこちに三つ巴紋があり、扁額には八幡宮の文字が書かれています。これのどこをみて地図屋は天満宮と表記しているのかと驚いてしまいます。たぶん、実物を見ていないのでしょう。

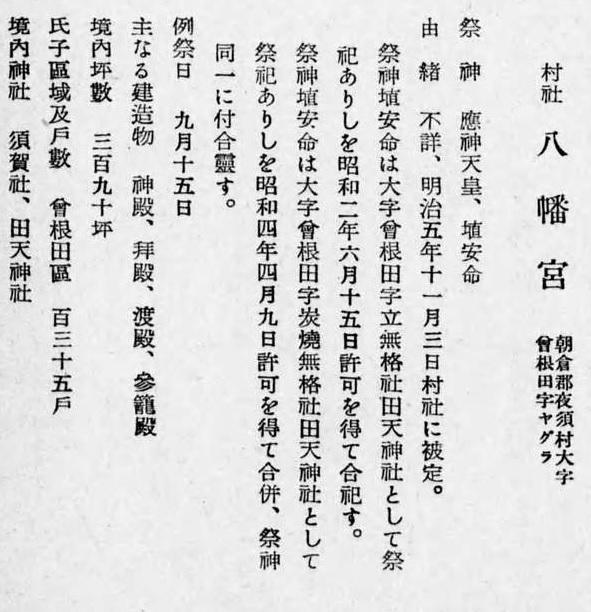

福岡県神社誌には、ちゃんと八幡宮で掲載されていました。境内社は、須賀社と田天神社とありますが、赤貧が数えただけでも、4つ祠があります。

向かって左端には御祭神が2体並んでいる祠があり、片方は木製でもう片方は石で出来ており、脈絡なく並べて置かれています。

逆に、向かって右側には3つ祠があり、右端から中央に向かって、梅鉢紋が打たれた天満宮、大山神社、そして鏡の台座だけがある祭神不明の祠が並んでいます。

天満宮のなかには、ほんとうに誰か寝ているのではないかと思えるほど精巧な顔つきをした仏像がありました。身体は朽ちていますが、顔だけは寝顔のようです。しかも死人の寝顔で、デスマスクかと疑ってしまうほど。

赤貧は霊感を信じるタイプではありませんが、さすがに今回は、画像の掲載は控えたいと思います。気になる方は、自分で足を運んでみてください。

その次の大山神社は、大山祇を祀っているようです。

もっとも社殿に近い祠は、鏡の台座だけでもぬけの殻です。

逆側にある2つ御神体が並んでいる祠は、かたほうはタノカンサー(大幡主)でしょう。もう一方が、菅公ではないか?という気がします。この2体も、どこか生きているかのような気がしてきます。

さすがにこれほど生々しい表情の仏像を見てしまうと、じっくり腰をすえて眺める気が起きず、早々に退散しました。

霊感のあるかたは、訪ねてみると面白い経験ができるかもしれません。

(2019.08.02訪問)